Juan Manuel Torres-Rojo[1]

La mayoría de los bosques del mundo están bajo control gubernamental, y cuando existe algún bien de importancia económica dentro de las áreas forestales bajo este régimen de propiedad, su explotación regularmente se hace a través de concesiones, ya sea mineras, forestales, de productos no maderables y agua, entre otros productos (Molnar et al., 2011). Sunderlin et al. (2008) estimaron que a nivel global el 74% de la superficie forestal es propiedad de los gobiernos; cerca del 2.3% es propiedad gubernamental pero habitado por comunidades forestales; 9.1% es de propiedad comunal y administrada por comunidades, mientras que el 14.2% restante es de propiedad privada (individuos o empresas). De aquí que a nivel global los bosques privados representan la segunda forma de propiedad en extensión. Por lo que el manejo que se hace de estos bosques influye significativamente en la extensión y condición de la cobertura forestal del planeta.

La mayor parte de los bosques bajo régimen de propiedad privado se encuentra en bosques templados, sobresalen los innumerables minifundios en Escandinavia, los bosques no-industriales de Estados Unidos y Canada, y los grandes latifundios (de propiedad individual o corporativa) en las zonas tropicales de Brasil, Indonesia y en algunos países africanos, donde importantes corporativos europeos y asiáticos han integrado amplias extensiones de reserva de suelo agrícola (Cotula, 2009). Los bosques escandinavos sobresalen por el impresionante avance en su gestión, en la cual los propietarios están agrupados en asociaciones que administran los minifundios, reduciendo sus costos fijos, invirtiendo en tecnología de monitoreo y manejo, mejorando el poder de mercado y sobre todo, aumentando las rentas para el minifundista preocupado por un manejo sustentable, que de otra forma sería muy caro realizar. Esta estrategia de gestión contrasta con la de los bosques no industriales de Estados Unidos y Canadá, donde hay menor integración de minifundistas por lo que deben compensar la falta de acción colectiva con mayor eficiencia en las cadenas de valor que apoyan los procesos productivos.

En México la propiedad privada forestal aparece conceptualmente con el nacimiento de la República y la promulgación de un conjunto de leyes locales y federales cuyo propósito era fomentar la colonización (Hinojosa-Ortiz, 1958). Dadas las deficiencias en el proceso de titulación, la pequeña propiedad resultó sobrepasada por los grandes capitales y corrupción gubernamental, concentrando la pequeña propiedad en cerca de cincuenta grandes latifundistas o empresas deslindadoras que concentraban más de una quita parte del territorio nacional (Orozco, 1895). La Revolución, la promulgación de la Ley Agraria (y sus modificaciones) y el proceso de repartición de tierras que concluyó a principios de los 90’s han reconfigurado la actual distribución de la propiedad de la tierra, en la cual hay una mayor equidad en su distribución y un marco institucional que asegurar su preservación.

En este contexto, la propiedad privada forestal en el país está relacionada con el concepto de pequeña propiedad, que de acuerdo con la Ley Agraria se define como una extensión de tierra en manos de un solo titular. La extensión máxima para la pequeña propiedad forestal se establece de acuerdo con una equivalencia de 8 respecto de la tierra agrícola de riego. De esta forma, una persona física puede poseer un máximo de 100 ha de riego contiguas, por lo que a la “pequeña” propiedad forestal le corresponde un máximo de 800 ha (Artículo 119, Ley Agraria). Esta extensión máxima de propiedad privada forestal resulta lo suficientemente amplia para realizar actividades productivas maderables, no maderables y de provisión de servicios a una escala eficiente. No obstante, se pueden lograr mayores escalas de producción a través de asociaciones entre particulares que la misma legislación establece con un techo de 20,000 ha.

El INEGI (2016) en su “Actualización del Marco Censal Agropecuario” estima que el 53.1% de la superficie nacional es de propiedad social (ejidos y comunidades), el 44.8% de propiedad privada, mientras que el 2.1% restante tiene ya sea propiedad gubernamental (federal, estatal y municipal) o definida en colonias agrícolas. Con base en esta información y bajo el supuesto de una distribución aleatoria de los usos de suelo, se puede estimar que entre el 38% y 40% de la superficie de bosques (templados y tropicales) del país se encuentra bajo un régimen de propiedad privada. Esta extensión, cercana a 25 Millones ha (Mha) ha sido poco documentada a pesar de que reviste alta importancia por todo el conjunto de servicios ecosistémicos que genera y su papel en la mitigación de procesos de deterioro ambiental, pérdida de especies y cambio climático.

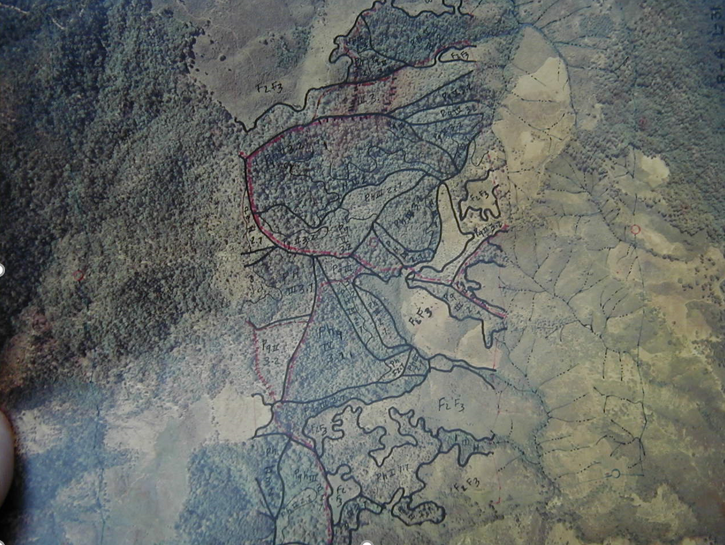

De esta superficie con cobertura forestal se puede inferir a través de la sobreposición de cobertura vegetal y la distribución de terrenos de propiedad social (cuyo complemento es aproximadamente equivalente a la extensión en propiedad privada) que aproximadamente 9 Mha se encuentran en terrenos aptos para una explotación maderable (terrenos ubicados en bosques de pino, encino o mezclas de estos géneros), pero que solo se aprovechan aproximadamente 1.2 Mha.de manera legal. CONAFOR (2019) señala que existen 11,390 predios forestales privados bajo explotación maderable, los cuales producen aproximadamente el 25% de la producción maderable nacional. Sin embargo, sabemos que los terrenos forestales de propiedad privada producen muchos otros servicios ecosistémicos de alto valor, dado que cerca de 9.4 Mha bajo este régimen de propiedad se encuentra dentro de los límites de ANP y una amplia proporción se encuentran cercanos a las grandes ciudades, representando una alta proporción de las áreas verdes aledañas a los núcleos de población.

En términos de conservación hay pocas referencias, aunque sabemos que el cambio de uso de suelo es frecuente pero no al nivel de los cambios de uso del suelo en terrenos ejidales (Bonilla-Moheno et al., 2013), y que es muy predecible en ciertos tipos de vegetación, particularmente en suelos ricos y con regímenes de temporal de precipitación abundante (selvas, particularmente bajas y bosques mezclados de pino-encino). De igual forma, se sabe que aquellas propiedades que no están bajo aprovechamiento tienen un fuerte ausentismo de sus propietarios, lo que las hace más propensas al clandestinaje (Honey-Rosés, 2009) y a la limitada o nula reacción para el control de siniestros como plagas, enfermedades e incendios forestales. Esto hace que la propiedad privada forestal tenga fuertes problemas de degradación de la cobertura arbórea.

En cuanto a producción maderable, se sabe que la producción maderable en estos predios está muy atomizada, el tamaño promedio es cercano a las 100ha pero la mayor frecuencia es del orden de las 30 ha. Sabemos que son predios con alta intensidad de aprovechamiento (volumen autorizado superior a su crecimiento poblacional) y que su distribución geográfica y escala de producción fomentan la fragmentación de las áreas forestales (Carrillo et al., 2017).

Mucho del estudio de estrategias productivas e incluso instrumentos de política pública en el sector forestal se ha concentrado en terrenos de propiedad social (ejidos y comunidades). Sin embargo, esta focalización deja a un lado una tercera parte de la superficie forestal en la cual son igualmente importantes la conservación y manejo sustentable de los recursos forestales.

Desde la perspectiva social, gran parte de la pequeña propiedad privada forestal se encuentra asentada en zonas de alta y muy alta marginación, de aquí que las necesidades para desarrollar esquemas eficientes de conservación y gestión sustentable de recursos son similares a aquellas de los predios forestales de propiedad social. Dentro de estas necesidades destacan cuatro de alta relevancia:

1) La regularización de la propiedad. Un alto porcentaje de las propiedades privadas no tiene sus derechos de propiedad plenamente regularizados, lo cual limita, entre otros, el mercado eficiente de tierras, el aprovechamiento legal y la participación en programas de apoyo gubernamental, además de que crea muy poco incentivo para invertir en la conservación, ya que ésta se convierte en un obstáculo para la obtención de rentas de la propiedad.

2) Organización para la producción maderable y no maderable: La escala de los productores privados es muy baja y muchos de sus costos fijos son altos, además de que requieren de una mayor inversión para realizar un manejo sustentable (costos de los permisos, extracción, etc.). Una alternativa para reducir estos problemas es la estrategia Escandinava de sistemas de producción basados en asociaciones entre minifundistas. La estrategia no solo mejora las rentas para los productores (reduce costos fijos y eleva el poder de mercado), sino que además tiene enormes ventajas para la conservación a nivel paisaje y el desarrollo de mercados de productos y servicios intermedios asociados con la producción forestal, con fuertes encadenamientos productivos que derivan en un desarrollo local.

3) Un marco legal más flexible. Actualmente los costos de transacción para realizar un aprovechamiento maderable o un aviso de aprovechamiento no maderables son más caros para una pequeña propiedad que para una propiedad grande, básicamente por la escala. El marco legal actual obliga al propietario a reunir una serie de requisitos técnicos que no se requieren para asegurar la sustentabilidad del bosque, ni para asegurar su monitoreo y salud, y en términos fiscales favorece más al productor social que al privado.

4) Un apoyo más decidido del gobierno en torno al control de las actividades de tala ilegal, apoyos directos para el control de enfermedades y plagas, así como incentivos para favorecer la gestión a nivel paisaje y la creación de plataformas de cooperación entre este conjunto de productores.

Este conjunto de información nos da una idea de que los bosques y selvas bajo propiedad privada constituyen un componente importante en la gestión de la biodiversidad del país, tanto por su potencial productivo como por su importancia ambiental. Este sector ha sido poco explorado y tiene evidentes necesidades para incorporarse a una actividad productiva que haga atractivo el uso del suelo forestal, brinde beneficios a los dueños y permita desarrollar actividades productivas. Sin duda atender este sector es una tarea pendiente en la bitácora de actividades en el sector ambiental del país que contribuirá a la mejor conservación de nuestros bosques.

REFERENCIAS

Bonilla-Moheno, M., Redo, D. J., Aide, T. M., Clark, M. L., & Grau, H. R. (2013). Vegetation change and land tenure in Mexico: A country-wide analysis. Land use policy, 30(1), 355-364.

Carrillo Anzures, F., Acosta Mireles, M., Flores Ayala, E., Torres Rojo, J. M., Sangerman-Jarquín, D. M., González Molina, L., & Buendía Rodríguez, E. (2017). Caracterización de productores forestales en 12 estados de la República Mexicana. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 8(7), 1561-1573.

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 2019. El Sector Forestal Mexicano en Cifras 2019. Conafor, Zapopan, México. Disponible en http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/1/7749El%20Sector%20Forestal%20Mexicano%20en%20Cifras%202019.pdf

Cotula, L. (2009). Land grab or development opportunity?: agricultural investment and international land deals in Africa. Iied.

Hinojosa-Ortiz, M. 1958. Los bosques de México: Relato de un despilfarro y una injusticia. Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas, México D.F. 165 p.

Honey-Rosés, J. (2009). Illegal logging in common property forests. Society and Natural Resources, 22(10), 916-930.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2016. Actualización del Marco Censal Agropecuario 2016. Disponible: http://www.beta.inegi.org.mx/programas/amca/2016/

Molnar, A., Barney, K., DeVito, M., Karsenty, A., Elson, D., Benavides, M., Tipula, P., Soria,,C. Shearman, P., and France, M. (2011). Land acquisition of rights on forest lands for tropical timber concessions and commercial wood plantations. Washington D.C., USA: The International Land Coalition.

Sunderlin, W., Hatcher, J. and Liddle, M. (2008) From Exclusion to Ownership? Challenges and Opportunities in Advancing Forest Tenure Reform. Rights and Resource Initiative, Washington, DC.

[1] Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, Universidad Iberoamericana Santa Fe. Prolongacion Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, Zedec Sta Fé, Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP 01219 (juan.torres@ibero.mx).