Una mirada territorial a la desigualdad educativa en México frente a discursos que reducen la crisis a explicaciones demográficas.

-Los niños que sí nacen necesitan escuelas dignas, caminos accesibles y conectividad real. La desigualdad educativa en México no es demográfica: es territorial –

Durante su comparecencia en el Senado, el secretario Mario Delgado afirmó que “los niños que no nacen no van a la escuela”, en referencia a la disminución de la población infantil y a su impacto potencial en la demanda educativa. Su comentario buscó explicar, desde una perspectiva demográfica, por qué en algunos niveles educativos podría observarse una baja en las inscripciones. Sin embargo, más allá de su intención, la frase ha generado inquietud porque desplaza el debate hacia un escenario hipotético, cuando los desafíos más urgentes están ocurriendo en el presente, en territorios donde niñas y niños que sí nacieron encuentran barreras estructurales para ejercer su derecho a la educación.

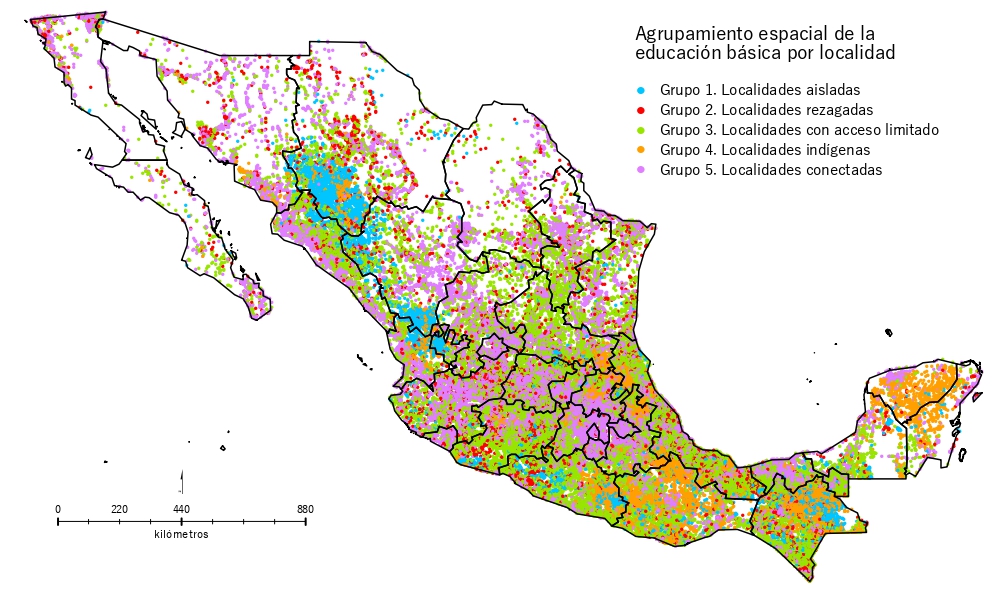

Los datos territoriales generados por el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) durante la pandemia —a través del estudio Análisis territorial de las condiciones de la educación básica en México ante el regreso a clases presenciales en el marco del COVID-19 (Núñez et al., 2021)— muestran que el acceso a la educación básica en México no depende únicamente de cuántos niños haya, sino de dónde viven. Esa variable —el territorio— explica con mucha más claridad la desigualdad educativa que cualquier tendencia demográfica. El país está dividido en realidades profundamente distintas, marcadas por la geografía, la infraestructura y la conectividad (Figura 1).

En regiones remotas de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, la Montaña de Guerrero o la Alta Mixteca de Oaxaca, se encuentran las llamadas localidades aisladas: pequeñas comunidades de menos de 100 habitantes que pueden estar a más de dos horas y media del poblado más cercano. En muchas de ellas, apenas el 2% tiene señal de telefonía básica y casi siete de cada diez hogares carecen totalmente de tecnologías de información. Su vida escolar depende de caminos de terracería, de la presencia intermitente de maestros y de la existencia —a veces simbólica— de una escuela multigrado. Son territorios donde la educación no está ausente por falta de niños, sino por falta de Estado.

Figura 1. Agrupamiento espacial de las características de la educación básica por localidad en México. Fuente: Elaboración propia.

En estados como Veracruz, Chiapas y Puebla, miles de asentamientos rurales conforman las localidades rezagadas: comunidades pequeñas donde el grado promedio de escolaridad es de solo 5.7 años y donde, en algunos municipios, menos del 40% de la niñez asiste regularmente a la escuela. Aunque la infraestructura educativa está más presente que en las zonas aisladas, los trayectos siguen siendo largos, la conectividad limitada y la estabilidad del personal docente no está garantizada. Aquí, estudiar es más una aspiración comunitaria que una política garantizada.

También existen miles de localidades con acceso limitado, de tamaño mediano y repartidas en todo el país, que enfrentan una combinación particular de barreras. Aunque cuentan con más centros escolares y mayores niveles de conectividad que los grupos anteriores, muchas no disponen de agua suficiente, electricidad estable o servicios públicos que permitan el funcionamiento adecuado de los planteles. En estas localidades, donde viven alrededor de 250 personas en promedio, uno de cada diez niñas y niños no asiste a la escuela. La distancia no siempre es extrema, pero la precariedad sí.

En zonas indígenas de la península de Yucatán, la Sierra Norte de Puebla o la región purépecha de Michoacán, la categoría de localidades indígenas revela desafíos distintos: más del 90% de los hogares se identifican como indígenas, pero solo el 16% tiene acceso a conectividad móvil de 3G o 4G. Uno de cada cinco hogares carece totalmente de tecnologías básicas. Aunque cada localidad cuenta con al menos un centro escolar, la infraestructura y los servicios son insuficientes para atender la diversidad lingüística, cultural y territorial. Durante la pandemia, la educación remota fue materialmente imposible.

En contraste, ciudades como Monterrey, Guadalajara, Tijuana o la Zona Metropolitana del Valle de México representan el grupo de localidades conectadas: territorios urbanos donde 97.4% de las viviendas tiene acceso a tecnologías digitales y donde existen, en promedio, tres centros escolares por localidad. Sin embargo, incluso en estas zonas, el rezago educativo afecta al 11.7% de la población, evidenciando que la conectividad y la infraestructura no eliminan por sí mismas las desigualdades socioeconómicas.

La disparidad entre estos territorios confirma que el acceso a la educación no depende de cuántos niños nazcan, sino de cómo y dónde construimos las condiciones para que puedan estudiar. El análisis territorial del Centrus deja claro que México no necesita ingenio discursivo, sino políticas educativas capaces de reconocer que los territorios no son homogéneos y que los obstáculos que enfrenta una comunidad rarámuri en la Tarahumara no tienen nada que ver con los de un fraccionamiento urbano en Monterrey o con una comunidad maya en Yucatán. Una estrategia educativa que ignore estas diferencias corre el riesgo de profundizar la desigualdad existente.

Por ello, más que discutir escenarios hipotéticos sobre futuros demográficos, la urgencia está en atender el presente: en garantizar caminos seguros para llegar a la escuela en la Sierra Tarahumara; en asegurar agua potable y energía eléctrica para las primarias multigrado de Oaxaca; en mejorar la conectividad digital en comunidades mayas de Yucatán; y en fortalecer los planteles urbanos que reciben población en situación de movilidad. México requiere una política educativa territorializada, diferenciada y basada en evidencia, que mire de frente las condiciones reales de niñas y niños que sí nacieron y que hoy enfrentan barreras que ningún discurso puede ocultar. Sólo así podremos construir un país donde el derecho a la educación deje de depender del código postal, y donde las decisiones públicas respondan al territorio, no a frases desafortunadas.

Referencia

Núñez, J. M., Reyes-Luna, A. M., Rodríguez-Fernández, A. D. J., Jiménez-Ortega, A. D., Quiroz-Cazares, G., Balderas-Cruz, I., … & Seemann-Carús, S. (2021). Análisis territorial de las condiciones de la educación básica en México ante el regreso a clases presenciales en el marco del COVID-19. Universidad Iberoamericana Ciudad de México – Centrus. (Disponible para descarga pública.)